こんにちは。ミサゴパパです。

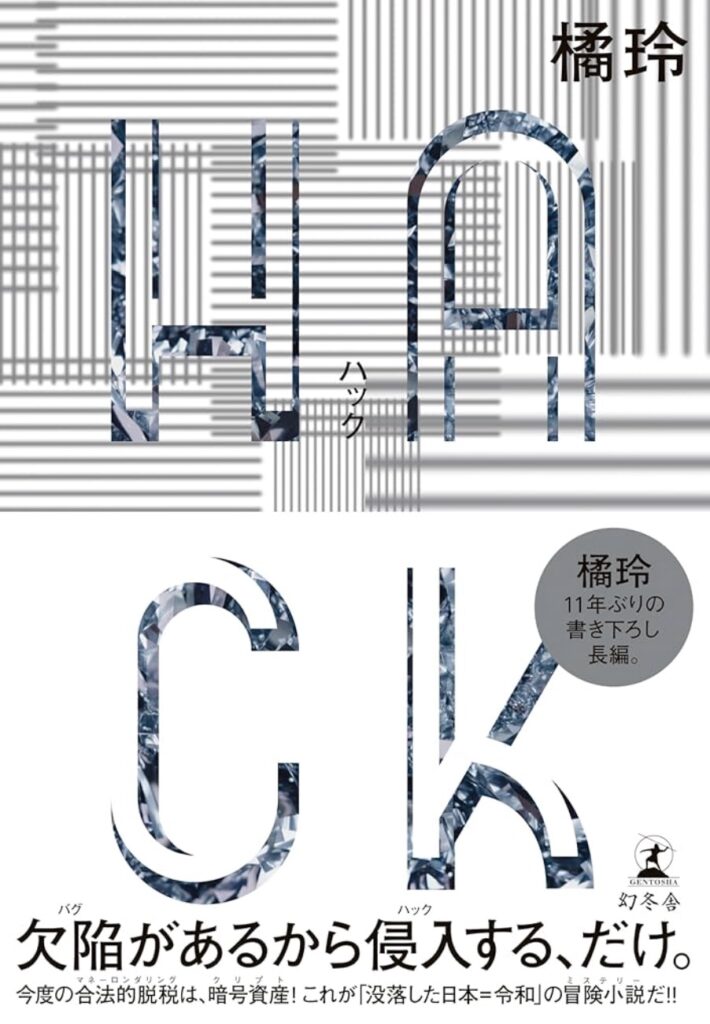

橘玲さんの小説『HACK』を読み終えたあと、しばらく本を閉じたまま考え込んでしまいました。

面白かった、スリリングだった、知的だった――それだけでは済まない、妙な後味が残ったからです。

読者レビューを眺めてみると、その理由が少しずつ見えてきました。

この小説は、暗号資産やハッキング、国際犯罪を描いたエンターテインメントであると同時に、「一般的なレールの上を生きてきた人間」に静かに問いを突きつける物語なのだと思います。

ゲームとして世界を見る男・樹生

主人公の樹生は、30歳のハッカー。

暗号資産で稼ぎ、税を逃れ、国境を越えて生きる彼にとって、ハッキングもマネーロンダリングも「ゲーム」です。

ここがまず、読者の多くがざわつくポイントでしょう。

僕たちはこれまで、

- 法律を守り

- 税金を納め

- ルールの中で最適解を探す

そんな生き方を「正しいもの」として教えられてきました。

ところが樹生は、そのルール自体を前提にしていない。

彼はルールを疑い、裏側を読み、抜け道を探す。

それを悪とも正義とも考えず、ただの「知的遊戯」として扱う。

読んでいて、不快なのに目が離せない。

それはきっと、彼がどこかで「現代社会の裏の真実」を体現しているからでしょう。

国家も正義も、実は同じゲーム盤の上にある

物語が進むにつれ、樹生の周囲には

日本の検察、公安、諜報機関、北朝鮮のハッカー集団ラザルス、そして正体不明の伝説的ハッカーHALまで現れます。

ここで描かれるのは、

「国家」や「正義」が絶対的な存在ではない世界です。

レビューの中に

オウム真理教に最も接近した者として

という言葉がありましたが、まさに橘玲さんらしい視点だと感じます。

人は、正義を信じたい。

国家を、法律を、制度を、信じたい。

けれどそれらもまた、巨大なシステムであり、時にハックされる側になる。

『HACK』は、その事実を声高に批判するのではなく、

「そういう世界で、人はどう生きるのか?」

を淡々と描いていきます。

東南アジアという「逃げ場」のリアリティ

レビューの中に「料理が食べたくなる」という感想がありました。

これはとても的確です。

バンコク、国境の街、機能しない警察。

そこは無法地帯ではありますが、同時に日本というシステムからこぼれ落ちた人間を受け止める場所でもある。

かつて旅をした人には懐かしく、

旅をしたことのない人には「本当にありそうな現実」として迫ってくる。

このリアリティがあるからこそ、物語は単なる陰謀論に堕ちません。

咲桜という存在が突きつけるもの

元アイドルの咲桜は、この物語の中で非常に重要な存在です。

彼女は消費され、スキャンダルで切り捨てられ、居場所を失った人間。

レビューにあった

たとえ居場所を失っても、再び欲しいものを手にするチャンスはある

という言葉は希望的ですが、『HACK』は決して甘くありません。

選択はいつも取り返しがつかず、

やり直しには必ず代償が伴う。

それでも人は選び続けるしかない。

咲桜の存在は、樹生の「ゲーム感覚」に、わずかながら人間的な揺らぎを与えます。

その不安定さこそが、この小説を単なる知的娯楽以上のものにしています。

ルールを守ってきた側の違和感

正直に言えば、僕は樹生の生き方を肯定することはできません。

しかし、完全に否定することもできない。

なぜなら、

ルールを守ってきた側こそが、最もハックされやすい存在なのではないか

という疑念が、心の奥に残ってしまうからです。

『HACK』は、

「こう生きろ」とは言いません。

ただ、

「あなたが信じているその世界は、本当に安全ですか?」

と静かに問いかけてくる。

だからこそ、読み終えたあとに胸がざわつくのです。

おわりに

『HACK』は、

ハッカーや暗号資産の世界を描いた小説であると同時に、

日本という国の落日を、ルールの外側から照らした物語でもあります。

ルールを疑う勇気はない。

でも、ルールを信じ切ることにも、少し疲れてきた。

そんな世代にこそ、この小説は刺さるのではないでしょうか。

読後に残るのは、爽快感ではなく、違和感。

けれどその違和感こそが、

今の時代にこの小説が書かれ、読まれる意味なのだと思います。

コメント